Addizionare tutti i mesi che ho passato nel paese di montagna dell’Agordino dove ho casa da quando sono nata, e scoprire che la somma equivale a circa sette anni. Sui miei quarantotto. Sono moltissimi.

Addizionare tutti i mesi che ho passato nel paese di montagna dell’Agordino dove ho casa da quando sono nata, e scoprire che la somma equivale a circa sette anni. Sui miei quarantotto. Sono moltissimi.

Sette anni: un settimo della mia vita. E ogni giorno vissuto lì – se le nuvole me lo hanno permesso – ho chiuso la giornata guardando il tramonto verso il Civetta, o “la” Civetta.

Ho sempre detto “il” Civetta, usando il maschile a sottintendere “monte”, anche se non è quello che ho fatto con altre montagne dal nome femminile: ho sempre detto la Marmolada, le Tofane o l’Auta, ad esempio. Ho capito solo ora che dire il Civetta era un modo per darle del lei.

L’ho vista arrossire ogni sera la Civetta, da lontano, ché dal mio paesino si vede un po’ di sguincio, testa rosata di rapace notturno a sinistra del Monte Pelsa ferrigno. Arrossisce perché nelle sue vene scorre il dolomite, minerale che dà queste tonalità alla roccia. Credo lo faccia anche per pudore, però, perché guardandola non si può che pensare a quanto sia bella. Le arriva fino in cima questa ammirazione, si inerpica veloce lungo i suoi fianchi e gliela trasporta; persino lo scoppiettio osceno di certe moto da trial, non ci crederesti mai, le scivola addosso fino in vetta e lo riesci a sentire anche a 3220 metri, e mentre lo ascolti vorresti scusarti con lei, la Civetta, per il disturbo che le diamo, noi formiche inutili e blasfeme.

La Civetta montanara e schiva, che è arrossita per me a ogni tramonto, dello stesso colore della rosa del Piccolo Principe. Così larga ma maestosa, così magnifica. La vetta che ha fatto la storia dell’alpinismo mondiale: il primo sesto grado mai aperto al mondo, nel 1925. E prima ancora che imparassi a scrivere sentivo i nomi dei suoi rifugi: il Vazzoler, il Tissi, il Coldai.

E poi il Torrani. Quello a 2984 metri sul livello del mare, 272 metri sotto la vetta.

Erano gli anni ’70, e io ero bambina. Chi arrampicava si chiamava alpinista, allora, e portava di solito pantaloni alla zuava, calze di lana cannolè rosse, barba lunga e incolta come studenti universitari in contestazione, scarponi unti di grasso lucido e lacci composti da fili multicolore neri, gialli, rossi e bianchi, magliette verde militare, rosse o blu, sotto a camicie di lana a scacchi di omologhi colori, i capelli a ciocche castane scomposte, oppure bionde e lisce. A volte qualche accenno di calvizie. Gli alpinisti parlavano poco, a parte quando parlavano tra di loro di vie. Vie vere, quelle dove piantavano chiodi, infilavano moschettoni, srotolavano corde; raramente di vie ferrate, solo delle più difficili o panoramiche. Gli alpinisti tra loro a bassa voce gesticolavano lenti, inclinando le mani per far capire che passaggi avevano fatto, com’erano le pareti; qualche raro sorriso a proposito della conquista di una cima, di uno spavento, o di un errore. E nei brandelli dei discorsi tornava questo nome nelle mie orecchie bimbe: il Torrani, il Torrani, il bivacco Torrani. Le sopracciglia alzate, come fosse qualcosa di sacro, da pronunciare con rispetto; come un tempio a cui solo i più bravi potevano accedere, per consacrazione.

Avevo guardato verso la roccia, ma qualcuno mi aveva spiegato che non si vedeva niente da giù, era nascosto dietro la cima. Solo quella vedevo, curva come testa di rapace, lontanissima e inavvicinabile come una nuvola. Mia madre amava la Civetta, la cercava sempre con gli occhi, sua amica.

Da bambina e da ragazza camminavo pochissimo in montagna. Il mio mondo era la valle con i suoi giochi, i suoi ritrovi, e poi i baretti dove facevamo amicizia coi ragazzi, ci vedevamo in compagnia, pigiavamo tasti di juke box e impugnavamo racchette da ping pong. Una vita orizzontale da città in quota, le montagne solo guardate e sognate un po’, da sotto, ascoltando comunque le loro voci, rumore di silenzio mosso dal vento, profumi di erba falciata.

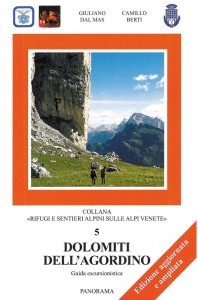

Poi ho cominciato a sentire più chiaro il richiamo e ho iniziato a vincere la pigrizia, a muovere qualche passo per i sentieri, con il mio primo marito. Con spirito dei buoni propositi comprai la guida “Dolomiti dell’Agordino”, di Giuliano Dal Mas, con la copertina bianca e arancio. C’era così tanto da leggere sulla Civetta: sentieri, raccordi, l’Alta Via Numero Uno, ferrate, rifugi. Le foto: le guardavo e pensavo che quelle ore di cammino erano troppe per le mie gambe burrose e le mie 40 sigarette giornaliere. Mi sentivo respinta da quel mondo come volessi imbucarmi a una festa. Guardavo, col naso in su; il pomeriggio vedevo scendere dai sentieri i ragazzi ormai senza più barbe e calzettoni cannolè, ma con gli zaini tecnici sulle spalle e pantaloncini corti, agili come caprioli, velocissimi.

Poi ho cominciato a sentire più chiaro il richiamo e ho iniziato a vincere la pigrizia, a muovere qualche passo per i sentieri, con il mio primo marito. Con spirito dei buoni propositi comprai la guida “Dolomiti dell’Agordino”, di Giuliano Dal Mas, con la copertina bianca e arancio. C’era così tanto da leggere sulla Civetta: sentieri, raccordi, l’Alta Via Numero Uno, ferrate, rifugi. Le foto: le guardavo e pensavo che quelle ore di cammino erano troppe per le mie gambe burrose e le mie 40 sigarette giornaliere. Mi sentivo respinta da quel mondo come volessi imbucarmi a una festa. Guardavo, col naso in su; il pomeriggio vedevo scendere dai sentieri i ragazzi ormai senza più barbe e calzettoni cannolè, ma con gli zaini tecnici sulle spalle e pantaloncini corti, agili come caprioli, velocissimi.

E smesso di fumare ho cominciato a salire un po’ anche io, con fatica, nonostante una tendinite inguinale feroce, col mio corpo che mi chiedeva di dargliene ancora di sentieri su cui lasciar scie di acido lattico, ancora e ancora.

Col secondo marito ci siamo impegnati di più. Anche lui pur essendo romano amava la montagna, e la guida di Dal Mas ce la portavamo a casa, di ritorno dalle vacanze, per studiarcela ogni tanto in primavera. Un’estate di grandi gite in cui la tendinite mi faceva piangere arrivammo anche al più spettacolare dei rifugi: il Tissi. Appollaiato ai piedi del bastione della Grande Civetta, sovrastato dai 970 metri della sua parete, distante dagli altri rifugi più di “massa” (il Vazzoler e il Coldai), è un posto magico, dove si parla piano e si respira ancora più lentamente, perché gli occhi sono pieni di maestà e grandezza. Dormire lì significa fare l’esperienza di essere parte dell’incendio della Civetta al tramonto, bruciare con lei a bocca chiusa, sapendo solo dire, ogni tanto «che bello». E quella serata e nottata al Tissi sono rimaste per anni le più belle della mia vita. Certo, ero insieme all’uomo che in quel momento amavo, ma era soprattutto un sentire dentro di me la forza che arrivava dalla montagna, i suoi colori, le sue migliaia di rughe, il suo vento, il suo freddo, il nevaio, i ghiaioni, il grigio e il rosa, il bianco, il celeste dello sfondo, il cielo poi stellato: tutto questo colpiva me, parlava a me, c’eravamo lei e io, forza grande e forza piccola, in armonia.

È stato di ritorno dal Tissi che ho preso la guida e ho iniziato a leggere del Torrani. Che sì, insomma, c’era un modo per arrivarci che non fosse una via alpinistica o una ferrata. C’era la Via Normale, come vengono definiti i “rientri” dalle vie di arrampicata. C’era la foto del rifugio, poco più che una casetta, dove si vedeva anche un omino, forse il gestore dell’epoca, vestito con una camicia a scacchi di flanella rossa, la chioma incolta e un sorriso schivo ma allegro, di uno che si piace com’è, senza fronzoli. Ho messo un segnalibro su quella pagina, e ogni volta tornavo a rileggere la descrizione della Via Normale. Era catalogata come una EEA: per Escursionisti Esperti, Attrezzata. Si spiegava il perché: c’era da arrampicare per qualche tratto e sì, era esposto, molto esposto, ma c’erano i cavi, quindi bastava/era necessaria l’imbragatura. E attenzione al Passo del Tenente, che era il più brutto, però ecco, fattibile. E poi si arrivava al rifugio Torrani, da dove la cima si poteva raggiungere per facili roccette. Concludeva così la descrizione di Dal Mas: incoraggiante, con le facili roccette. La facilità finale come premio per la fatica e il coraggio dell’escursionista impavido. Tanti metri di dislivello, dall’attacco della Via, ma tanta strada in saliscendi prima, anche quella con qualche fune, per chi partiva dal Coldai.

Il testo era ambiguo, nonostante fosse all’apparenza chiaro; l’ho letto decine di volte, senza mai comprendere cosa volesse dire e soprattutto cosa consigliasse a me: tentare o non tentare? L’ho capito dopo il perché.

Si raggiunge la cima per facili roccette. Ma prima?

Quante volte ho chiesto com’era quella via agli amici, ai conoscenti, alle persone inciampate al bancone di un pub o ai tavoli all’aperto di un rifugio. Ricevendo la stessa ambiguità di descrizione e risposta. Cercando di capire: ma io, ce la posso fare, io?

Compio gli anni il 22 agosto. Nel 2003 passo quel giorno in un luogo dove non avrei mai pensato di arrivare: a Machu Picchu. Quando ero bambina mia nonna, honduregna, mi parlava di Maya e Inca, facendomi guardare i suoi preziosi libri illustrati, e io pensavo che erano posti talmente lontani che non ci sarei mai andata. E invece, il 22 agosto del 2003, il giorno del mio trentanovesimo compleanno, è proprio lì che sono, incredula, incastonata dentro la cartolina di quel paesaggio così famoso. Allora penso che l’anno successivo non potrò passarlo in un posto banale, visto che compio 40 anni. Deve essere un luogo sognato, importante. Ci penso solo un attimo e poi decido: deve essere la Civetta. Propongo al marito, con cui a dire il vero sono con la lancetta dell’amore sulla riserva, e lui è contento, si va! Ci prepariamo un po’ con qualche gita, il tendine fa male ma vado con gli antidolorifici, e la sera del 20 agosto 2004 siamo al Coldai. Le previsioni sono pessime, ma lui detesta essere contraddetto. Non riesco a sentirmi tranquilla, tuttavia la notte in rifugio è comunque bella, con i suoi silenzi, il buio e le scale che scricchiolano. Ci alziamo alle 7, sotto un cielo di piombo opaco. Non volano neanche i gracchi alpini. Sembra tutto fermo, senza rumore. Nel bar il gestore scuote la testa, il tempo sarà brutto. Guardo il marito, gli chiedo «Che facciamo?» e lui risponde seccato che andiamo, siamo arrivati fino a lì, andiamo e basta. Mi si secca la lingua, inizio a seguirlo docile come un cane morto, mentre il sentiero si srotola in una nebbia appuntita. Non parliamo, sono indietro di dieci passi che non riesco a recuperare, per almeno mezz’ora. Siamo all’attacco di una prima parte attrezzata. Ci sono dei cavi, ma non mettiamo l’imbrago e tentiamo di salire. Faccio fatica, non riesco, inizia a nevicare. «Non ce la faccio.» dico. Mi guarda con odio. «Sta nevicando, è impossibile, è troppo pericoloso tentare di arrivare in cima.» Il suo viso irragionevole condensa la frustrazione infantile del mondo intero. Sa bene che non ha nessun senso tentare in quelle condizioni, ma sceglie di dare tutte le colpe a me, e punirmi «Ok ma se torniamo indietro adesso, il 22 ripartiamo per Roma.». Acconsento a passare il mio compleanno chiusa macchina per ottocento chilometri. Qualsiasi cosa piuttosto che tentare quell’assurdità. Ancora silenzio tra piccoli arcigni fiocchi di nevischio. Li prego di non smettere, di darmi ragione.

Venti giorni dopo io e una piccola valigia eravamo fuori di casa.

Per qualche anno continuo a pensarci ma mi rendo conto di non essere mai allenata abbastanza per tentare, e di non sapere con chi andare: la mia amica-sorella Andreina che vive lì e fa roccia mi dice che ne ha parlato con un suo amico, Claudio, chiedendogli se poteva portarmi lei, ma lui le ha detto che sicuramente non è una cosa difficilissima ma neanche da prendere sottogamba, e ci vuole qualcuno che sappia gestire persone inesperte. Lei gli chiede se ne è proprio sicuro, e lui le risponde in dialetto agordino «E se la s’encroda?» che vuol dire: “e se poi si pianta?”. Uhm. Mica simpatico questo Claudio, mi dico. Sento la sua opinione come una sorta di anatema scagliato sulle mie speranze, e per un paio d’anni lo rimugino: «E se la s’encroda?».

Finché una sera di marzo lo conosco di persona, Claudio, a casa di Andreina ad Agordo. Gli parlo della Civetta, del suo anatema, e si offre subito di portarmici lui, in cima. Me lo dice con due occhioni azzurri e schivi di montagna, e non so neanche come ringraziarlo. Mi batte il cuore e basta. «Ma devi fare una preparazione atletica seria, però». E questo mi piace. Gli rispondo qualche giorno dopo con parole e concetti che non sapevo di contenere, e che ascolto pronunciandoli come venissero da qualcun altro: che volevo fare qualcosa che mi costasse fatica, sforzo, preparazione, determinazione nonostante le difficoltà, superamento di blocchi e limiti. Ché tutta la mia vita era costellata da successi “facili”, ovvero fare bene cose che mi venivano naturali, istintive, oleose. Non che non ci volesse impegno, certo, ma era come per un maratoneta correre dieci chilometri, ovvero un obiettivo che a molti sarebbe parso duro ma che per lui era decisamente inferiore alla sua reale portata. Avevo avuto quella intuizione: voler fare qualcosa che non mi era facile eseguire, fare un investimento su un lungo piano temporale, vedere un obiettivo davanti e modularmi con costanza su quello. In sostanza, elaborare un senso del limite. Ed ecco che tutto diventava più serio ancora. Non più un desiderio, un sogno d’infanzia, ma una promessa da mantenere con me stessa.

Finché una sera di marzo lo conosco di persona, Claudio, a casa di Andreina ad Agordo. Gli parlo della Civetta, del suo anatema, e si offre subito di portarmici lui, in cima. Me lo dice con due occhioni azzurri e schivi di montagna, e non so neanche come ringraziarlo. Mi batte il cuore e basta. «Ma devi fare una preparazione atletica seria, però». E questo mi piace. Gli rispondo qualche giorno dopo con parole e concetti che non sapevo di contenere, e che ascolto pronunciandoli come venissero da qualcun altro: che volevo fare qualcosa che mi costasse fatica, sforzo, preparazione, determinazione nonostante le difficoltà, superamento di blocchi e limiti. Ché tutta la mia vita era costellata da successi “facili”, ovvero fare bene cose che mi venivano naturali, istintive, oleose. Non che non ci volesse impegno, certo, ma era come per un maratoneta correre dieci chilometri, ovvero un obiettivo che a molti sarebbe parso duro ma che per lui era decisamente inferiore alla sua reale portata. Avevo avuto quella intuizione: voler fare qualcosa che non mi era facile eseguire, fare un investimento su un lungo piano temporale, vedere un obiettivo davanti e modularmi con costanza su quello. In sostanza, elaborare un senso del limite. Ed ecco che tutto diventava più serio ancora. Non più un desiderio, un sogno d’infanzia, ma una promessa da mantenere con me stessa.

La data di cui parliamo è sempre quella del mio compleanno, 48 anni. Tra me e Claudio sono stati mesi intensi e contraddittori, sulla lama di un rasoio, e l’ascesa è stata più volte messa in forse da distacchi e avvicinamenti tra noi; alla fine però pare che andremo, in tre. Io, lui e un’altra mia carissima amica, Monica, anche lei esperta di roccia ma come seconda di cordata. Monica e io facciamo di nuovo il rituale della notte al Coldai, ma con calma e gioia. Partiamo presto in attesa di sapere quando Claudio potrà raggiungerci, ma ci chiama per dirci che ha problemi e vuole venire più tardi, al rifugio, per tornare giù insieme il giorno dopo: dobbiamo andare da sole. Sento scendere un’ombra su tutto, tra dispetto e delusione, e purtroppo finisce come temo: dopo l’attacco della parte più complessa Monica dice che non se la sente di portarmi da sola.

E di nuovo torno indietro, al Coldai, con la coda tra le gambe e la frustrazione tra i denti.

Un altro compleanno passato in valle, a guardare la Civetta da sotto, immobile, beffarda, inespugnabile.

Ma poi Claudio mi scrive un laconico sms «Ti porto in cima. Scegli il weekend.» e io scelgo: sarà l’8-9 settembre. Non solo perché il tempo è annunciato bellissimo, ma perché il 9 è il primo anniversario della morte di un amico speciale, e so che fa il tifo per me, per tutto, dalle Grandi Praterie. E lo voglio portare in cima con me, dedicargli la mia impresa, a Giovanni.

Questa volta non partiamo dal Coldai, la prendiamo dalla Casera della Grava , a 1627 metri di quota. Per la cima della Civetta ce ne attendono altrettanti: 1600 metri di dislivello, parzialmente in ferrata. Alla velocità standard di ascesa di 300 metri all’ora sono cinque ore e mezza. Ce la faremo? Abbiamo un passo simile, ma Claudio ha preso uno strano atteggiamento rigido, conciso e militare. Mi precede sempre di dieci passi, non chiacchiera più, e da quando arriviamo all’attacco della ferrata in poi si limita a darmi secchi ordini. Sono basita, ma ho giurato docilità e obbedienza, qualsiasi cosa pur di arrivare in cima. Non importa come, con chi, non importa più nulla. Ci sono solo io, e devo arrivare su. Ed è così facile. Non è “facile”, in effetti: è indefinibile, tanto facile quando duro, esattamente come ha cercato di spiegarmelo Giuliano Dal Mas, e ogni persona che me ne ha parlato. La definizione di questa via è elusiva, solo facendola si può capire, come un’iniziazione.

Mi arrampico come seguissi un istinto, veloce e determinata, ho bisogno di pochissime istruzioni; a ogni parete e cavo mi impaurisco per l’istante dello sguardo ma poi vado, e appena sono attaccata alla roccia mi sento calma, salda e sicura; a ogni spinta di ascesa sono giocosa, trionfante, libera, felice. Io sono in me, sono tutta lì: la bambina raggiante che ogni tanto sono stata. Cerco di abbracciarla ma sfugge ai sentimentalismi: non ha bisogno di me oggi, è rapita dal suo gioco.

Fino in cima.

Al Torrani.

E mi rendo conto solo quando siamo davanti al cartello che il rifugio è dedicato a una donna – cosa rarissima! – Maria Vittoria Torrani, che scoprirò solo dopo essere una giovane donna milanese, rocciatrice, travolta da una valanga durante un’ascensione di sci alpinismo in Svizzera, il 6 gennaio 1935. La Vittoria nel suo nome così mia, in quel momento. Entro con Claudio nel rifugio dove scatto una foto a occhi velati, le mani mi tremano. Sono in un santuario, cadrei in ginocchio a pregare, ma non possiamo. Mi ordina di proseguire, lasciati gli zaini, per gli ultimi 236 metri di dislivello che ormai copriamo in solo mezz’ora. Possiamo finalmente raggiungere la cima per facili roccette. Che non sono per niente facili. Ma l’anatema è cancellato: non mi incrodo.

E mi rendo conto solo quando siamo davanti al cartello che il rifugio è dedicato a una donna – cosa rarissima! – Maria Vittoria Torrani, che scoprirò solo dopo essere una giovane donna milanese, rocciatrice, travolta da una valanga durante un’ascensione di sci alpinismo in Svizzera, il 6 gennaio 1935. La Vittoria nel suo nome così mia, in quel momento. Entro con Claudio nel rifugio dove scatto una foto a occhi velati, le mani mi tremano. Sono in un santuario, cadrei in ginocchio a pregare, ma non possiamo. Mi ordina di proseguire, lasciati gli zaini, per gli ultimi 236 metri di dislivello che ormai copriamo in solo mezz’ora. Possiamo finalmente raggiungere la cima per facili roccette. Che non sono per niente facili. Ma l’anatema è cancellato: non mi incrodo.

Sono in cima.

Sono senza parole.

Un gracchio alpino solitario mi vola sui piedi, piega il capo su due lati, come un sorriso, poi sparisce. Ciao Giovanni…

Mi guardo intorno, tutto è così piccolo e immenso. Claudio estrae dalla protezione della croce il libro della cima; è pieno di scritte, firme, messaggi, emozioni e disegni di chi è stato lì prima di noi. Sono centinaia, e all’improvviso mi pare così facile e condivisa la mia impresa, da diventare acquisita, un niente. Poi Claudio mi fa notare questa frase di Bonatti, che qualcuno ha vergato sul libro “Chi più alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna”.

E tutto è compiuto.